湯西川ダムの中を見学した後、道の駅湯西川で昼食をとり、そして、五十里(いかり)ダムへ。

この辺りのダムはダム同士が近いので、次々とダムが見れて良いです。

見学会は4ダム同時開催だったので、同日に廻れるのも嬉しい。

というわけで、3基目、五十里ダムの見学会に参加してきました。

この辺りのダムはダム同士が近いので、次々とダムが見れて良いです。

見学会は4ダム同時開催だったので、同日に廻れるのも嬉しい。

というわけで、3基目、五十里ダムの見学会に参加してきました。

五十里ダムの右岸側にある駐車場に入り、まずはそこから眺められるダム堤体を展望。

放流中でした。

コンクリートの色が年季を感じさせる。

提体の壁面にダムの名前が掲げてあったり、白いキャットウォークも印象的。

駐車した駐車場と管理所の間にあるトンネルを徒歩で通過し、管理所にたどり着く。

受付で見学会にエントリー後、係りの方にダムを案内してもらった。

まずは五十里ダムについてパネル写真を交えての説明を受ける。

五十里ダムという名称は、江戸(日本橋?)から50里、つまり約200km離れていることが由来らしい。

隣のダムである川治ダムと水の融通させており、川治ダムとの間には専用の水路が設けれている。

五十里ダムが満水で貯留できない流入量があるときに、貯水容量の大きい川治ダムに空き容量があれば導水して川治ダムで貯留してもらう。五十里ダムが渇水のときは、川治ダムから水をわけてもらっている。(全然知らなかった!)

一通り概要の説明を聞いた後は天端を歩く。

↓まずは上流側の五十里湖を覗きこむ。水位が低いねぇ。

そしてクレストゲートを見上げ、その大きさに目を奪われるのだけど、暑くて早くダムの中に入りたかったりもした。

↓覗きこむ

↓横から見る。

ダムの中は涼しく年中15℃前後。やや湿度は高いが外の暑さに比べるとかなり快適に感じる。天端からエレベーターでダムの内部に降りてドアが開いた瞬間に「あぁ~涼しい!」って、どのダムに入っても思う。冬場には「暖かい!」って感じなんだろうか。まだ体験していない。

天端から下流側を見下ろす。

↑ 旧コンジットゲート(左側)と利水放流用のバルブ(右側)から放流中。

右側にある2つの建屋は新コンジットゲート。

クレストゲートを通り過ぎ、エレベーターで五十里ダムの内部に降りた。

外から見たダム提体の雰囲気と同じく監査廊も使い込まれたダムの感じ。

しばらく歩くと、操作盤と緑色の設備のある、監査廊が広くなっている場所へ到着する。

天井もこの場所では高くなっている。

↑緑色の設備、これは国産第一号の高圧スライドゲートだそう。なにそれすごい!

でもこのゲートは全開と全閉の操作しか出来ないようです。

↓そして機側操作盤。

放流バルブの開度計の表示は6%。

高圧ゲートが全開だから、これがこの時の旧コンジットゲートからの放流の度合いを示していることになるのかな?

この高圧ゲート室 (と言っても部屋じゃない感じですが。) より奥へは、今年から見学ができるようになったとのこと。

ちょっとワクワクしてきたぞ!

そして、その奥へと監査廊を進む。

↑さっきの高圧ゲート室から監査廊にそって管が出ている。

高圧スライドゲートの手前から分岐しているのかな? 壁には利水放流管と書かれた案内があった。

監査廊を抜けると・・・。

出ました!ダムの直下。

とはいえ、B1F(地下1階)の監査廊から外に出ただけなので最直下というわけではなく、ここから下へは足場が狭く一般見学者は見学NGとのこと。

↑行ってみたいけどショウガナイ。

この辺りは冬になると降雪が多いみたいで、足元にあった配管も雪で埋まってしまうのだそうだ。

そんな時のダム管理業務は大変なのだと伺った。

いつか雪景色のダムも見てみたいですが。

さて、もう一度監査廊に入り天端へと来た通路を戻り、エレベーターに乗って天端へ。

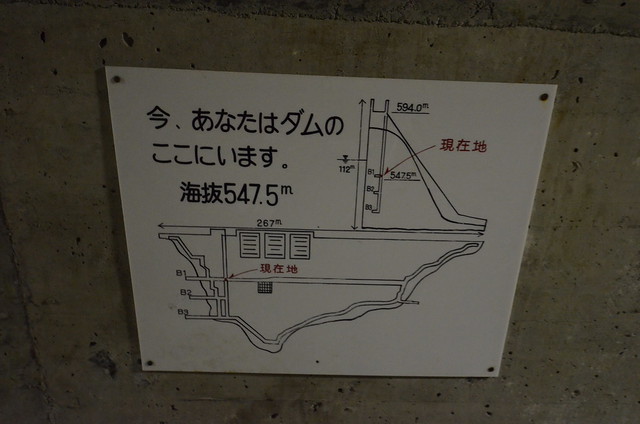

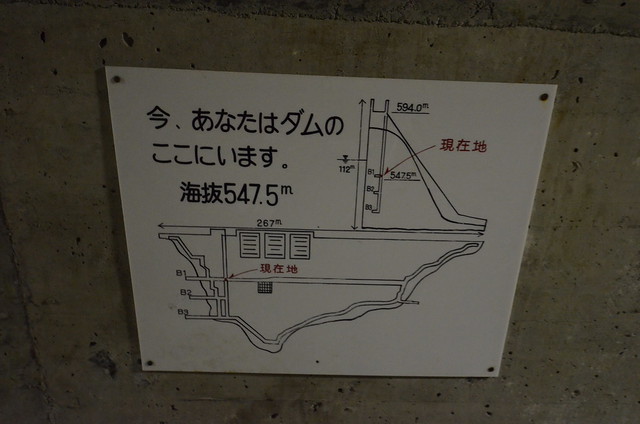

↓エレベーター内に掲示されていた五十里ダム案内図。

天端から下流側を再度眺める。

ニョキっと出ている緑の煙突みたいなのは、空気口らしいです。

もう少し右岸側へ歩いて、再度下流側を覗きこむ。

そういえば、新コンジットゲートの能力を最大限に発揮するために、減勢工としての壁の設置などを検討しているんだとか。勢いあまって放流水が下流部の川からはみ出してしまうようだ。

「その壁が出来たら下流部の景色も今と変わるでしょうね。」とのこと。

その際はまた訪問してみたいね。

訪問日:2013年7月21日

DAM-DATA

河川名:利根川水系男鹿川

形式:重力式コンクリートダム

用途:洪水調節、不特定用水(農業用水の供給)、発電。

堤高:112.0m

堤頂長:267.0m

管理者:国土交通省

本体着工:1950年, 完成年:1956年

ダム湖:五十里湖

放流中でした。

コンクリートの色が年季を感じさせる。

提体の壁面にダムの名前が掲げてあったり、白いキャットウォークも印象的。

駐車した駐車場と管理所の間にあるトンネルを徒歩で通過し、管理所にたどり着く。

受付で見学会にエントリー後、係りの方にダムを案内してもらった。

まずは五十里ダムについてパネル写真を交えての説明を受ける。

五十里ダムという名称は、江戸(日本橋?)から50里、つまり約200km離れていることが由来らしい。

隣のダムである川治ダムと水の融通させており、川治ダムとの間には専用の水路が設けれている。

五十里ダムが満水で貯留できない流入量があるときに、貯水容量の大きい川治ダムに空き容量があれば導水して川治ダムで貯留してもらう。五十里ダムが渇水のときは、川治ダムから水をわけてもらっている。(全然知らなかった!)

一通り概要の説明を聞いた後は天端を歩く。

↓まずは上流側の五十里湖を覗きこむ。水位が低いねぇ。

そしてクレストゲートを見上げ、その大きさに目を奪われるのだけど、暑くて早くダムの中に入りたかったりもした。

↓覗きこむ

↓横から見る。

ダムの中は涼しく年中15℃前後。やや湿度は高いが外の暑さに比べるとかなり快適に感じる。天端からエレベーターでダムの内部に降りてドアが開いた瞬間に「あぁ~涼しい!」って、どのダムに入っても思う。冬場には「暖かい!」って感じなんだろうか。まだ体験していない。

天端から下流側を見下ろす。

↑ 旧コンジットゲート(左側)と利水放流用のバルブ(右側)から放流中。

右側にある2つの建屋は新コンジットゲート。

クレストゲートを通り過ぎ、エレベーターで五十里ダムの内部に降りた。

外から見たダム提体の雰囲気と同じく監査廊も使い込まれたダムの感じ。

しばらく歩くと、操作盤と緑色の設備のある、監査廊が広くなっている場所へ到着する。

天井もこの場所では高くなっている。

↑緑色の設備、これは国産第一号の高圧スライドゲートだそう。なにそれすごい!

でもこのゲートは全開と全閉の操作しか出来ないようです。

↓そして機側操作盤。

放流バルブの開度計の表示は6%。

高圧ゲートが全開だから、これがこの時の旧コンジットゲートからの放流の度合いを示していることになるのかな?

この高圧ゲート室 (と言っても部屋じゃない感じですが。) より奥へは、今年から見学ができるようになったとのこと。

ちょっとワクワクしてきたぞ!

そして、その奥へと監査廊を進む。

↑さっきの高圧ゲート室から監査廊にそって管が出ている。

高圧スライドゲートの手前から分岐しているのかな? 壁には利水放流管と書かれた案内があった。

監査廊を抜けると・・・。

出ました!ダムの直下。

とはいえ、B1F(地下1階)の監査廊から外に出ただけなので最直下というわけではなく、ここから下へは足場が狭く一般見学者は見学NGとのこと。

↑行ってみたいけどショウガナイ。

この辺りは冬になると降雪が多いみたいで、足元にあった配管も雪で埋まってしまうのだそうだ。

そんな時のダム管理業務は大変なのだと伺った。

いつか雪景色のダムも見てみたいですが。

さて、もう一度監査廊に入り天端へと来た通路を戻り、エレベーターに乗って天端へ。

↓エレベーター内に掲示されていた五十里ダム案内図。

天端から下流側を再度眺める。

ニョキっと出ている緑の煙突みたいなのは、空気口らしいです。

もう少し右岸側へ歩いて、再度下流側を覗きこむ。

そういえば、新コンジットゲートの能力を最大限に発揮するために、減勢工としての壁の設置などを検討しているんだとか。勢いあまって放流水が下流部の川からはみ出してしまうようだ。

「その壁が出来たら下流部の景色も今と変わるでしょうね。」とのこと。

その際はまた訪問してみたいね。

訪問日:2013年7月21日

DAM-DATA

河川名:利根川水系男鹿川

形式:重力式コンクリートダム

用途:洪水調節、不特定用水(農業用水の供給)、発電。

堤高:112.0m

堤頂長:267.0m

管理者:国土交通省

本体着工:1950年, 完成年:1956年

ダム湖:五十里湖